行政繁瑣文書自動化已刻不容緩時

隨著醫療團隊面對愈來愈龐大的行政作業壓力,文書處理成為影響醫護品質的重要關鍵。根據美國醫師協會(American Medical Association, AMA)2020年調查顯示,臨床醫師每週平均花費16.6小時在電子病歷(Electronic Health Record, EHR)與行政作業上;而美國醫療資訊與管理系統協會(Healthcare Information and Management Systems Society, HIMSS)2021年的報告則估計,美國醫療體系每年在行政流程上浪費逾2,650億美元。面對高昂成本與效率瓶頸,醫療機構迫切需要自動化解決方案,才能將人力回歸到真正的照護工作。

與金融及物流業相比,醫療文件類型多元且多為非結構化,例如:掃描傳真、PDF、電子郵件等,包含病歷摘要、轉診單、事前授權(Prior Authorization)回覆等資訊。這些文件往往需人工辨識、比對、歸檔與輸入,耗時費力且易出錯。不僅影響病人就醫速度,也造成資源浪費與人員倦怠。於是,「直通式處理」(Straight Through Processing, STP)技術因應而生:透過人工智慧(Artificial Intelligence, AI)與光學字元辨識(Optical Character Recognition, OCR),將第一線「開啟」、「辨識」、「抽取」與「路由」等重複性任務自動化,不僅降低人為差錯,也縮短作業時程,幫助醫療團隊更專注於病人需求。

文書流程優化關鍵在STP專業化

STP在醫療場域的落地,首先要克服文件非結構化的挑戰。以轉診單(Referral Intake)為例,行為健康機構每天可收到數十至數百份傳真或電子轉診,若由人工開啟、核對欄位、手動輸入EHR,不僅耗時,更增加患者延誤就診的風險。Concord Technologies 副總裁 Kevin Hodak 指出,透過STP平台即可自動辨識文件類型、抽取病人姓名、出生日期,並進行關鍵字比對以識別所需照護服務,最後將資料預填至EHR系統,轉介團隊只需簡單審核即可派案。

另一大應用場景為事前授權回覆。根據AMA資料,一般醫師辦理一次授權需17分鐘,若經STP識別文件屬「批准(Approval)」或「拒絕(Denial)」,便能自動路由至對應人員或系統,省去人工分類與轉送的環節。財務效率大幅提升的同時,也可透過儀表板(Dashboard)追蹤來源機構、處理時長與瓶頸環節,為醫療單位提供精準的營運洞察。

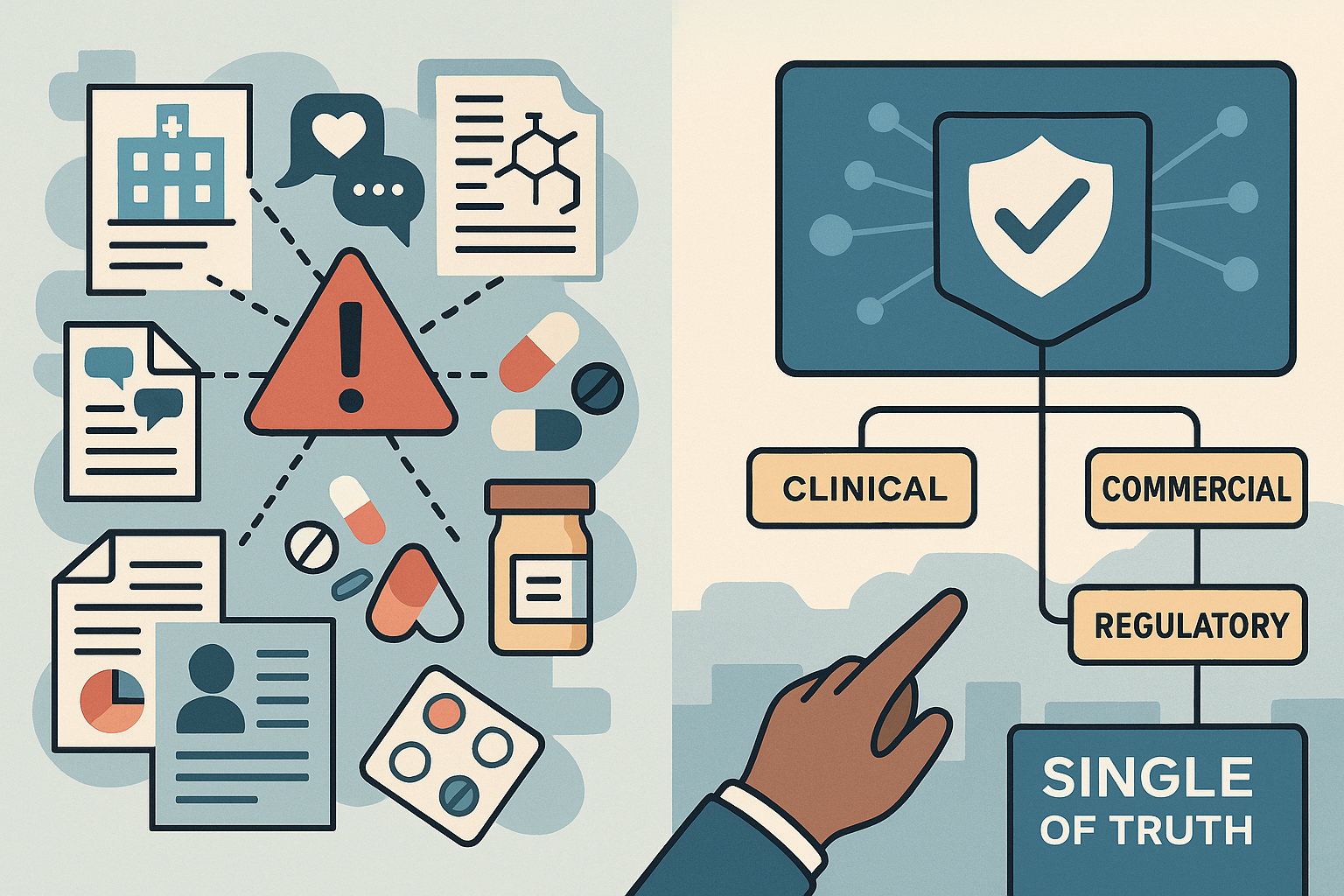

技術上,STP系統倚賴自然語言處理(Natural Language Processing, NLP)和機器學習(Machine Learning, ML)模型,持續從人工校正中學習、調整預測參數(Confidence Scoring),當模型預測信心水準高於設定門檻,即可全自動處理;若低於門檻,則自動轉入人工審核,兼顧效率與安全。此外,最後一哩(Last Mile)整合更仰賴HL7或FHIR(Fast Healthcare Interoperability Resources)等標準,以及客製化API,將文件與結構化資料無縫導入EHR或其他核心系統。

階段式推動STP引領效益成倍增

針對多元規模的醫療機構,採取「分階段導入」策略最為可行。第一階段建議從最重複、人工成本最高的流程著手,例如轉診文件、授權回覆或放射線檢查單(MRI、CT、X光等)辨識與分流;第二階段再擴大至進階的進度報告、進度筆記(Progress Notes)等;第三階段則將焦點放在深度臨床資料抽取,用於照護協調與預測分析。根據Concord內部案例,小型物理治療診所應用雲端傳真+STP後,手動步驟數從平均10步驟減少至2至3步驟,提效高達80%。

不過,導入STP仍伴隨風險:如模型初期信心水準不穩、跨系統API相容性不足,或法規與隱私保護(HIPAA/GDPR)等合規性要求。建議醫療機構事先建立監控機制,指派專責小組持續檢視錯誤率,並與供應商共同調校模型;同時,採用分段驗收(Pilot Test)策略,確保每一階段都能穩健上線。

未來,STP不僅限於行政自動化,更有望切入臨床文本結構化,如病歷摘要、診斷報告等,一旦深度整合至預先備註(Pre-charting)或臨床決策支援系統(Clinical Decision Support, CDS),將進一步改變整體照護模式。您認為貴機構下一步該如何制定STP落地策略?